最大真盔甲魚類“漫遊憨魚”時隔30年再次現身雲南曲靖“古魚王國”

2025-11-02 16:08:31 来源:花香鳥語網作者:黃石市 点击:431次

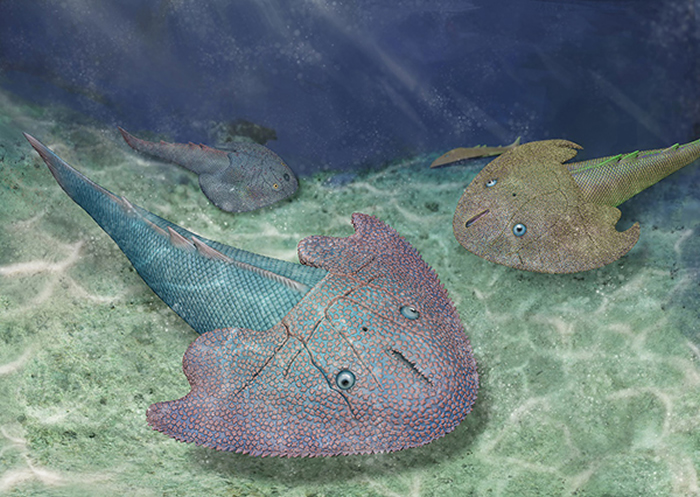

漫遊憨魚生態複原圖(楊定華繪)

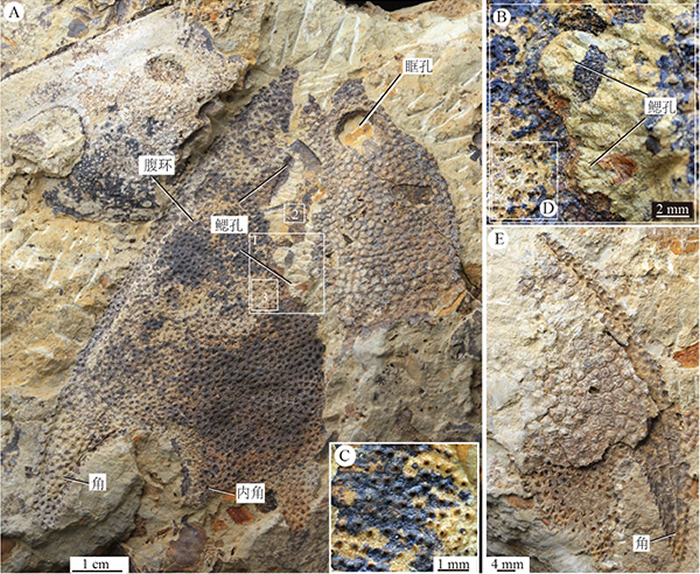

曲靖南城門西山組下部淺黃色的泥質粉砂岩中的漫遊憨魚化石照片(蓋誌琨提供)

(神秘的地球uux.cn報道)據中國科學院古脊椎動物與古人類研究所:近日,中國科學院古脊椎動物與古人類研究所碩士生孟馨媛在蓋誌琨副研究員指導下,在專業學術期刊《古脊椎動物學報》上以封麵文章發表了對4.2億年前無頜類盔甲魚漫遊憨魚新材料的最新研究成果。這是時隔30年後,最大真盔甲魚類漫遊憨魚再次現身雲南曲靖“古魚王國”,並揭示出其具有現生魔鬼魚一樣的腹麵鰓孔,為探討盔甲魚類的生活習性提供了重要資料。

目前已知最大的真盔甲魚類

漫遊憨魚(Nochelaspis maeandrine),是中科院古脊椎所朱敏研究員於1992年在《古脊椎動物學報》正式公開發表命名的,屬名憨魚指示了其頭甲又大又笨,憨態可掬,而種名漫遊二字取在水中漫遊覓食之意。漫遊憨魚在係統分類上屬於盔甲魚亞綱下真盔甲魚目。盔甲魚亞綱是一類已滅絕的“戴盔披甲”的甲胄魚類,是理解從無頜向有頜脊椎動物過渡的重要類群之一,目前僅發現於我國和越南北部的誌留—泥盆紀地層,具有濃厚的土著色彩。真盔甲魚目作為盔甲魚亞綱的三大主要類群之一,有著很高的物種多樣性,目前已經命名了16個屬種。真盔甲魚目早在4.5億年前的誌留紀蘭多維列世特列奇期就從基幹盔甲魚類分化出來。但是,與同時期大型基幹盔甲魚類相比,早期的真盔甲魚類個體都非常小,是一類頭甲僅有2厘米左右的小型魚類,直到4.25億年前誌留紀羅德洛世,雲南曲靖關底組才出現了中等大小的真盔甲魚類—長孔盾魚(頭甲約為8厘米),而此次發現漫遊憨魚(4.2億年前早泥盆世)頭甲最大可達16厘米,是目前已知最大的真盔甲魚類。真盔甲魚類這種頭甲的不斷增大的演化趨勢,可能與同期無脊椎動物海蠍子之間的協同演化有關。隨著具有捕食功能器官在誌留紀海蠍子中的出現,它們捕食活動也不斷強化,而被捕食的真盔甲魚類很能與海蠍子之間也展開了一場轟轟烈烈的軍備競賽,它們隻有通過不斷增加頭甲的大小,才能抵禦海蠍子的捕食。

30年後再現曲靖“古魚王國”

漫遊憨魚是朱敏研究員1987年在滇東收集學位論文資料時,在曲靖南城門城牆附近的西山組下部(距今約4.2億年前)淺黃色的泥質粉砂岩中首先發現的。正型標本是一件比較完整的頭甲,揭示了漫遊憨魚頭甲背麵的關鍵形態學特征,但是很遺憾的是標本僅有一件,並沒有保存頭甲腹麵的形態學特征。

文章通訊作者蓋誌琨副研究員介紹說:“30年來,我們一直在嚐試找到新的漫遊憨魚化石,但是化石的發現地點位於曲靖古城的南城門附近。隨著城鎮化進程的發展,該片區域早已變成了城市中心的著名文化景點,無法開展野外挖掘。因此,我們又對朱敏研究員當年收集學位論文資料時所采集到的未描述的其他盔甲魚的標本進行了仔細梳理,結果有了意外驚喜,我們竟然發現了一條漫遊憨魚的“漏網之魚”!。 此次描述的漫遊憨魚的另一件關鍵化石,是研究團隊在曲靖麵店水庫附近西山村組深灰色粉砂岩中采集到的,這完全是一個新的地點和新的層位,這主要得益於國家172件重大水利工程之一的車馬碧水庫引水隧道工程在曲靖施工,一條穿山越嶺的高原輸水隧洞把車馬碧水庫的水引到曲靖,隧洞出水口就在曲靖經開區麵店水庫大壩下方的小山坡,因此挖掘隧道所挖掘出來的大量的西山組深灰色粉砂岩都堆放在這裏,經過研究團隊持續不懈的努力,終於找到了第三塊近於完整的漫遊憨魚的頭甲。”

文章第一作者孟馨媛介紹說:“此次描述漫遊憨魚新材料,雖然來自曲靖兩個不同的化石點,上下層位也略有差別,但它們都具有真盔甲魚類的典型特征,即三角形的頭甲,縱長的中背孔,背位的眶孔,以及具有三對側橫管。與同樣產自西山村組的真盔甲魚類碩大雲南盔甲魚(Yunnanogaleaspis major)在形態上最為相似,通過對比研究,我們重新厘定了它們之間的差異:碩大雲南盔甲魚的頭甲形狀更接近於橢圓形,內角後緣未超出角的後緣,背麵遍布小而致密的顆粒狀紋飾;而漫遊憨魚的頭甲形狀更近似三角形,內角更強壯且超出角的後緣,背麵則被粗大的星狀瘤點裝飾。此外,漫遊憨魚的的中背孔呈縱長的裂隙形(長與寬之比大於6),頭甲具有鋸齒狀邊緣;而碩大雲南盔甲魚的中背孔要相對寬的多,呈縱長的橢圓形,頭甲邊緣也比較光滑。

擁有魔鬼魚一樣的外鰓孔

特別值得一提的是,此次發現的新材料,首次為我們揭開了漫遊憨魚頭甲腹麵的秘密,其頭甲向腹麵彎曲形成腹環,腹環中央包圍了一個梨形的口鰓窗,口鰓窗被一塊很大的外骨骼腹甲覆蓋,在腹甲和腹環之間,清楚的保存了6對線性連續排列的鰓孔,鰓孔很大,呈圓形,是漫遊憨魚鰓囊通向外界的重要開孔。漫遊憨魚的口可能位於梨形口鰓窗的末端,它的腹甲很大,能夠形成鰓孔的內邊緣,這一點與廖角山多鰓魚有所不同。

我們人類以及生活陸地上的的四足動物,絕大多數都是通過鼻、口和肺來呼吸,而魚類生活在水裏,它的的主要呼吸器官不是鼻孔與口,而是頭部兩側的鰓,也有少數魚類偶爾會利用副呼吸器官來輔助呼吸,比如:皮膚(彈塗魚)、腸管(泥鰍)、鰓上器官(攀鱸)及肺(肺魚)。鰓作為魚類主要的氣體交換器官,在攝食和呼吸過程中起著重要的作用。無頜類和有頜類的鰓差別很大,一般來說無頜類的鰓呈囊狀,稱為鰓囊,而有頜類的鰓呈裂隙狀,稱為鰓裂。漫遊憨魚的鰓和骨甲魚類、異甲魚類、現生的盲鰻和七鰓鰻一樣,具有囊狀鰓,即鰓囊。一般情況下,無頜類的鰓囊都是通過圓形的鰓孔直接開口與外界,但骨甲魚類的情況有些例外,它的鰓孔非圓形,而是呈裂隙狀,並被小皮瓣覆蓋,類似於現生的板鰓類,從這個角度來看,骨甲魚類比盔甲魚類更接近有頜類,而盔甲魚類的鰓孔則更為原始一些。

另外,漫遊憨魚的鰓囊都是通過彼此獨立的鰓孔開口於外界,這一點與盲鰻、異甲魚類有所不同,他們鰓囊是通過一個共同的總鰓孔開口於外界。盲鰻與異甲魚類的這一特征長期以來被認為是同源的,即盲鰻被視為外骨骼次生退化的異甲魚類,然而,化石證據表明奧陶紀的星甲魚具有彼此獨立外鰓孔,而盲鰻中的黏盲鰻也是通過彼此獨立分鰓孔開孔於外界。因此,彼此獨立的鰓孔更可能代表了脊椎動物原始狀態,而盲鰻和異甲魚類的總鰓孔可能屬於趨同演化的結果。

現生的七鰓鰻、盲鰻和大多數有頜魚類的外鰓孔,都是分布在身體兩側,已滅絕的星甲魚類、缺甲魚類、花鱗魚類、異甲魚類等也是如此。而以漫遊憨魚為代表的盔甲魚類則和骨甲魚類一樣,它們的鰓孔則位於頭甲的腹麵。盔甲魚類腹位的鰓孔跟現生魔鬼魚非常的相似。魔鬼魚,又稱蝠鱝(Mobula),在分類上屬於軟骨魚亞綱鰩總目。鰩總目,又稱下孔總目,顧名思義,這些魚類的鰓孔均位於頭的腹麵,包括鋸鰩目、電鰩目、鰩形目以及鱝形目的成員,像我國沿海地區魚市場常見的孔鰩(老板魚)、中國團扇鰩(圖6B)等。它們多潛伏於具有泥沙底質的平坦海底,以捕食小型魚類與甲殼類為生,為了適應這種底棲生活,它們的胸鰭擴張,直至與軀幹愈合,逐漸演化為身體極度扁平的扇形或圓形,這又跟盔甲魚類扁平的頭甲有著異曲同工之妙。這指示了漫遊憨魚可能同樣漫遊於具泥沙質基底的平坦海底,在安靜濱海環境中,以濾食海底有機碎屑為生。

中國科學院古脊椎古脊椎動物與古人類研究所碩士研究生孟馨媛是這篇文章的第一作者,通訊作者為蓋誌琨副研究員。該研究還得到了中國科學院前沿科學重點研究計劃、國家自然科學基金、國家“萬人計劃”青年拔尖人才項目、中國科學院院戰略性先導科技專項(B類)等項目的資助。

論文鏈接:http://www.vertpala.ac.cn/CN/10.19615/j.cnki.2096-9899.210727

作者:遵義市

------分隔线----------------------------

- 头条新闻

- 新闻排行榜

.gif) https://95mtn.shop/%e5%8b%95%e7%89%a9%e9%a3%bc%e9%a4%8a%e5%93%a1%e7%9a%8410%e5%80%8b%e5%bf%85%e7%9f%a5%e7%a7%98%e8%a8%a3%ef%bc%9a%e6%89%93%e9%80%a0%e5%81%a5%e5%ba%b7%e5%8b%95%e7%89%a9%e7%9a%84%e7%94%9f%e6%b4%bb%e7%a9%ba/

https://95mtn.shop/%e5%8b%95%e7%89%a9%e9%a3%bc%e9%a4%8a%e5%93%a1%e7%9a%8410%e5%80%8b%e5%bf%85%e7%9f%a5%e7%a7%98%e8%a8%a3%ef%bc%9a%e6%89%93%e9%80%a0%e5%81%a5%e5%ba%b7%e5%8b%95%e7%89%a9%e7%9a%84%e7%94%9f%e6%b4%bb%e7%a9%ba/.gif) https://95mtn.shop/%e5%8f%b0%e7%81%a3%e6%95%99%e6%8e%88%e7%9a%84%e8%96%aa%e8%b3%87%e6%8f%ad%e7%a7%98%ef%bc%9a%e5%be%9e%e5%85%a5%e9%96%80%e5%88%b0%e8%b3%87%e6%b7%b1%ef%bc%8c%e5%b9%b4%e8%96%aa%e5%a4%a7%e8%a7%a3%e5%af%86/

https://95mtn.shop/%e5%8f%b0%e7%81%a3%e6%95%99%e6%8e%88%e7%9a%84%e8%96%aa%e8%b3%87%e6%8f%ad%e7%a7%98%ef%bc%9a%e5%be%9e%e5%85%a5%e9%96%80%e5%88%b0%e8%b3%87%e6%b7%b1%ef%bc%8c%e5%b9%b4%e8%96%aa%e5%a4%a7%e8%a7%a3%e5%af%86/.gif) https://95mtn.shop/%e4%bf%9d%e6%af%8d%e8%ad%89%e7%85%a7%e5%a5%bd%e8%80%83%e5%97%8e%ef%bc%9f2025%e5%8f%b0%e7%81%a3%e8%80%83%e7%85%a7%e6%94%bb%e7%95%a5%ef%bc%9a5%e5%a4%a7%e9%87%8d%e9%bb%9e%e5%b8%b6%e4%bd%a0%e4%b8%80/

https://95mtn.shop/%e4%bf%9d%e6%af%8d%e8%ad%89%e7%85%a7%e5%a5%bd%e8%80%83%e5%97%8e%ef%bc%9f2025%e5%8f%b0%e7%81%a3%e8%80%83%e7%85%a7%e6%94%bb%e7%95%a5%ef%bc%9a5%e5%a4%a7%e9%87%8d%e9%bb%9e%e5%b8%b6%e4%bd%a0%e4%b8%80/.gif) https://96vb4.shop/%e6%b0%b4%e7%8d%b5%e7%8a%ac%ef%bc%9a%e8%a7%a3%e9%8e%96%e9%a3%bc%e9%a4%8a%e3%80%81%e8%a8%93%e7%b7%b4%e8%88%87%e5%81%a5%e5%ba%b7%e7%9a%84%e5%85%a8%e6%96%b9%e4%bd%8d%e6%8c%87%e5%8d%97-2025%e6%9b%b4/

https://96vb4.shop/%e6%b0%b4%e7%8d%b5%e7%8a%ac%ef%bc%9a%e8%a7%a3%e9%8e%96%e9%a3%bc%e9%a4%8a%e3%80%81%e8%a8%93%e7%b7%b4%e8%88%87%e5%81%a5%e5%ba%b7%e7%9a%84%e5%85%a8%e6%96%b9%e4%bd%8d%e6%8c%87%e5%8d%97-2025%e6%9b%b4/.gif) https://96vb4.shop/%e5%b7%a8%e4%ba%ba%e5%ae%88%e5%ae%ae%ef%bc%9a%e6%96%b0%e6%89%8b%e5%bf%85%e7%9f%a5%e7%9a%84%e9%a3%bc%e9%a4%8a%e6%8c%87%e5%8d%97%e8%88%87%e5%b8%b8%e8%a6%8b%e5%95%8f%e9%a1%8c%e8%a7%a3%e7%ad%94-2025/

https://96vb4.shop/%e5%b7%a8%e4%ba%ba%e5%ae%88%e5%ae%ae%ef%bc%9a%e6%96%b0%e6%89%8b%e5%bf%85%e7%9f%a5%e7%9a%84%e9%a3%bc%e9%a4%8a%e6%8c%87%e5%8d%97%e8%88%87%e5%b8%b8%e8%a6%8b%e5%95%8f%e9%a1%8c%e8%a7%a3%e7%ad%94-2025/.gif) https://95mtn.shop/%e5%8b%95%e7%89%a9%e5%9c%92%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e7%9a%845%e5%a4%a7%e9%87%8d%e9%bb%9e%ef%bc%9a%e6%96%b0%e6%89%8b%e5%bf%85%e7%9f%a5%e7%9a%84%e5%85%a5%e5%a0%b4%e6%8c%87%e5%8d%97%e8%88%87%e9%81%bf%e5%9d%91/

https://95mtn.shop/%e5%8b%95%e7%89%a9%e5%9c%92%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e7%9a%845%e5%a4%a7%e9%87%8d%e9%bb%9e%ef%bc%9a%e6%96%b0%e6%89%8b%e5%bf%85%e7%9f%a5%e7%9a%84%e5%85%a5%e5%a0%b4%e6%8c%87%e5%8d%97%e8%88%87%e9%81%bf%e5%9d%91/.gif) https://86aaj.shop/%e6%b8%85%e6%bd%94%e9%9a%8a%e6%8b%9b%e8%80%83%e6%80%8e%e9%ba%bc%e6%ba%96%e5%82%99%ef%bc%9f3%e5%80%8b%e7%a7%98%e8%a8%a3%e8%ae%93%e4%bd%a0%e4%b8%80%e6%ac%a1%e5%b0%b1%e4%b8%8a%e6%a6%9c/

https://86aaj.shop/%e6%b8%85%e6%bd%94%e9%9a%8a%e6%8b%9b%e8%80%83%e6%80%8e%e9%ba%bc%e6%ba%96%e5%82%99%ef%bc%9f3%e5%80%8b%e7%a7%98%e8%a8%a3%e8%ae%93%e4%bd%a0%e4%b8%80%e6%ac%a1%e5%b0%b1%e4%b8%8a%e6%a6%9c/.gif) https://96vb4.shop/%e6%96%87%e9%b3%a5%ef%bc%9a%e5%8f%b0%e7%81%a3%e9%a3%bc%e9%a4%8a%e6%8c%87%e5%8d%97%e8%88%87%e5%b8%b8%e8%a6%8b%e5%95%8f%e9%a1%8c%e8%a7%a3%e7%ad%94-2025%e5%b9%b4%e7%89%88/

https://96vb4.shop/%e6%96%87%e9%b3%a5%ef%bc%9a%e5%8f%b0%e7%81%a3%e9%a3%bc%e9%a4%8a%e6%8c%87%e5%8d%97%e8%88%87%e5%b8%b8%e8%a6%8b%e5%95%8f%e9%a1%8c%e8%a7%a3%e7%ad%94-2025%e5%b9%b4%e7%89%88/.gif) https://86aaj.shop/%e5%8f%b0%e7%81%a3%e5%b0%8e%e9%81%8a%e8%96%aa%e6%b0%b4%e5%a4%a7%e8%a7%a3%e5%af%86%ef%bc%9a5%e5%a4%a7%e5%bd%b1%e9%9f%bf%e5%9b%a0%e7%b4%a0%e4%b8%80%e6%ac%a1%e7%9c%8b%ef%bc%81/

https://86aaj.shop/%e5%8f%b0%e7%81%a3%e5%b0%8e%e9%81%8a%e8%96%aa%e6%b0%b4%e5%a4%a7%e8%a7%a3%e5%af%86%ef%bc%9a5%e5%a4%a7%e5%bd%b1%e9%9f%bf%e5%9b%a0%e7%b4%a0%e4%b8%80%e6%ac%a1%e7%9c%8b%ef%bc%81/.gif) https://96vb4.shop/%e5%8f%b0%e7%81%a3%e8%b1%b9%e9%be%9c%e9%a3%bc%e9%a4%8a%e9%9b%a3%e5%ba%a6%ef%bc%9a%e6%96%b0%e6%89%8b%e5%bf%85%e7%9c%8b%e7%9a%84%e5%85%a5%e9%96%80%e6%8c%87%e5%8d%97%e8%88%87%e9%a2%a8%e9%9a%aa%e8%a9%95/

https://96vb4.shop/%e5%8f%b0%e7%81%a3%e8%b1%b9%e9%be%9c%e9%a3%bc%e9%a4%8a%e9%9b%a3%e5%ba%a6%ef%bc%9a%e6%96%b0%e6%89%8b%e5%bf%85%e7%9c%8b%e7%9a%84%e5%85%a5%e9%96%80%e6%8c%87%e5%8d%97%e8%88%87%e9%a2%a8%e9%9a%aa%e8%a9%95/